ツール導入

『1分で解説』EDI取引とは?注目のWeb-EDIとの違いや導入方法、注意点も紹介!

現代では、科学技術が進化してきたことで、より低コストで簡単に取引を行える「Web-EDI」の導入が主流となってきています。

EDIとは「Electronic Data Interchange」の略称で「電子データ交換」のことを指します。

EDIを活用することで、企業間での取引の際に大量に使用する紙を使わずに電子データを利用して取引きを行うことが出来ます。

EDI導入でできるようになること

現代のビジネス状況は変化や企業間の競争が激しく、業務の効率化や競合との差別化を図るためにEDIを導入している企業や、EDIの導入を検討している企業が増えています。

この記事では、EDI導入のメリットや注意点、導入方法についても解説していきますので、EDI導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

- 更新:

- 2023年06月12日

COLUMN INDEX

- EDIとは?

- 企業間の取引を自動化で行える

- 自社システム向けにデータを変換できる

- EOSシステムがあり電子発注が可能

- EDI導入の4つのメリット

- 業務の効率化が可能

- ペーパーレス化で経費削減が可能

- 作業ミスや人員不足の解消も可能

- 内部統制が可能になる

- EDIの種類

- 【個別EDI】取引先ごとに個別でルール設定

- 【標準EDI】ルール設定が標準化

- Web-EDIとは?

- 従来型EDIとWeb-EDIの違いは?

- Web-EDIはブラウザ型が主流

- EDI導入の際の4つの注意点

- 取引相手先がEDIを導入していない場合はメリットがない

- 取引の少ない企業では効果が得られない

- 従来型EDIは2024年以降、活用できなくなる

- Web EDIは標準化されていない

- EDI導入の手順

- ①取引のための送受信環境の準備

- ②受信データの変換

- EDIについてのよくある質問

- EDIとは?

- EOSとEDIの違いは?

- Web-EDIとは?

- 2024年問題とは?

- 従来型EDIからWeb-EDIへの移行方法は?

- EDIを導入しない方がよい企業はあるか

- まとめ

EDIとは?

EDIとは「Electronic Data Interchange」の略称で「電子データ交換」のことです。

企業間で取引を行う際は、紙ではなく電子データを利用する形式となり、以下のような作業を行うことが出来ます。

EDI導入でできるようになること

企業間の取引を自動化で行える

EDIは専用の回線やインターネットを介して取引を自動で行います。

取引情報のやりとりを標準化でき、従来の紙の帳票が不要で、データの一元化管理が可能となります。

自社システム向けにデータを変換できる

取引先や他社から送られてきたデータを自社システムに取り込めるよう変換できます。

ただし、企業によって扱える文字コードが異なる場合があるので確認が必要です。

EOSシステムがあり電子発注が可能

EOSはEDIの仕組みの一部を使用し発注に関する業務の自動化が可能になる電子受発注システムのことで、受発注のみを行うシステムです。

おもにスーパーマーケットの発注、仕入れ、請求、支払いなどの一連の管理業務の管理、さらには倉庫や仕入れ先とつながることで在庫管理も可能となります。

EDI導入の4つのメリット

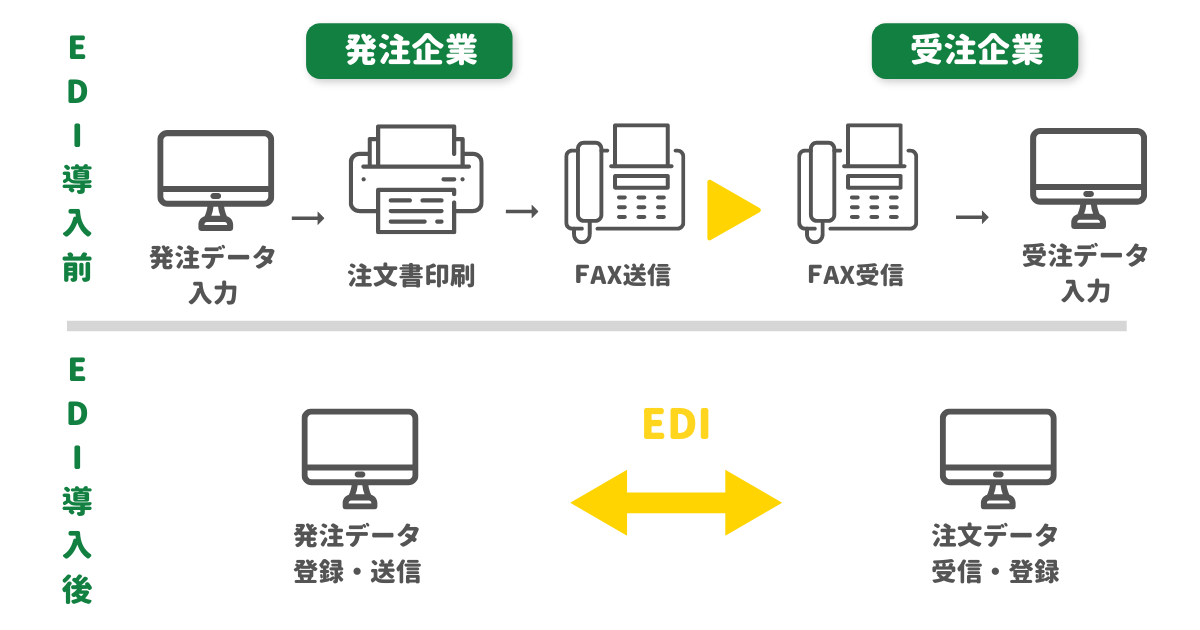

従来の取引では、企業間で様々な書類をFAXや郵送でやりとりすることで取引を行ってきました。

この従来の方法では取引先ごとに書類や送付方法が異なり社内システムに移行の際は入力ミスが起こりやすく管理が煩雑でコスト負担もあります。

EDIを導入することで、以下のようなメリットがあり負担を軽減することができます。

EDI導入の4つのメリット

業務の効率化が可能

EDIは自動化で迅速な処理が行えるため作業効率が向上します。

従来、印刷や郵送にかかっていた作業時間や手間を省くことができ、効率良く作業ができます。

作業効率が向上し業務のスピードがアップすることで多くの業務を処理できるようになります。

ペーパーレス化で経費削減が可能

書類をデータ化することができるため、印刷や郵送にかかっていた紙の使用量を減らせます。

よって、ペーパーレス化が可能となり、コスト削減になります。

作業ミスや人員不足の解消も可能

取り込んだデータを自動送信できるため、データの入力が不要となります。

これまでのデータ入力に伴う人員不足や作業ミスやトラブルも解消されます。

内部統制が可能になる

取引間でルール化されたデータで取引するため、内部統制が可能となります。

これまで社内ルールの把握や統制が困難だった部分も解消されるでしょう。

EDIの種類

EDIには通信で使うデータのフォーマットや識別するためのコードなど確実にデータをやり取りするためのルールが設定されています。

EDIは設定されたルールによって、いくつかの種類に分けられており、有効に活用するためには各種類の特徴を理解しておくことが重要となります。

EDIには、従来型で主流なものとして以下の3種があります。

従来型EDIの種類

以上3つの従来型EDIの他に、最近普及が進んでいるインターネット回線を利用した【Web-EDI】についても解説しています。

【個別EDI】取引先ごとに個別でルール設定

「個別EDI」とは、ルール設定を取引先ごとに個別で設定するEDIのことで、取引先の要望に応じて細かくルール設定や専用システムをつくることも可能なEDIです。

取引先が多い場合、設定したルールが複数の企業で利用できないことで作業負担が増えてしまうことも考えられるため、取引先が少ない企業向けといえます。

【標準EDI】ルール設定が標準化

「標準EDI」とは、ルール設定が標準化されているEDIのことで、標準規格が同一の規格である企業同士であれば相手の形式を気にせず取引が可能なEDIです。

受注したデータをダウンロードして使用できるため業務負担が少なくなります。

さらに、企業間の力関係に左右されず対等に取引でき、取引先が増えても対応できます。

「標準EDI」の代表的なものには流通事業者が利用できる「流通BMS」や、中小企業間取引において標準化で利用できる「中小企業EDI」や、業界単位で一般化で利用できる「業界VAN」があります。

【業界VAN】業界単位で標準化

「業界VAN」は標準EDIの一種で、特定の業界仕様に合わせて標準化されたEDIのことです。

ネットワーク技術を活用して異なる機種間での接続が可能で、業界共通で使用されるコード等を標準化することで同じ業界であればスムーズに取引が可能になります。

ただし、他の業界との取引は難しくなります。

Web-EDIとは?

「Web-EDI」とは、インターネット回線でプラウザを利用することで導入や利用が簡潔にできる新しいEDIです。

Web-EDIとは?

また、Web-EDIが従来のEDIに代替する新しい仕組みとして普及している理由として、以下の4つが挙げられます。

Web-EDIが普及している4つの理由

- 電話回線の廃止

- ISDN回線のサービス終了

- インターネット回線が広科囲で利用可能

- インターネット回線の高速化

次の項目では、Web-EDIの特徴を詳しくみていきましょう。

従来型EDIとWeb-EDIの違いは?

従来型EDIとWeb-EDIの違いを比較してみましょう。

専用システムが必要

画像や漢字等のデータを扱えないケースが多い

専用システムが不要

画像や漢字等も問題なく送受信できる

セキュリティが高い

従来のEDIでは電話回線を使用しますが、Web-EDIはインターネット回線を使用するため高速で利用できます。

電話回線の開通がなくても、インターネットとパソコンのみで始めることができます。

また、従来のEDIでは専用システムが必要ですが、Web-EDIでは不要のため従来型より低コストで利用できます。

従来のEDIだと画像や漢字等のデータを扱えないケースが多いのですが、Web-EDIだと画像や漢字等も問題なく送受信できることで利便性が高くなります。

さらに、Web-EDIはEDIプロバイダによりセキュリティが高く、より安心して利用できます。

Web-EDIはブラウザ型が主流

「Web-EDI」にはブラウザ型とファイル転送型の2種類があり、一般的にはブラウザ型が主流です。 それぞれに以下のような特徴があります。

EDI導入の際の4つの注意点

EDI導入には注意点もありますので、導入の際には以下の注意点を確認しておきましょう。

EDI導入の際の注意点

取引相手先がEDIを導入していない場合はメリットがない

EDIは企業間の商取引を効率化するシステムなので、お互いにEDIを導入している必要があります。

また、取引先でEDIを導入していても別のEDIだと利用規格が異なるためメリットがありません。

取引の少ない企業では効果が得られない

EDIは企業間の商取引を効率化するシステムですが、取引先が少ない場合は費用などを考慮すると導入が適切か考慮する必要があります。

従来型EDIは2024年以降、活用できなくなる

従来型EDIは固定電話回線網を利用しているものが多くなっています。

2024年1月より固定電話回線網はIP網へ移行されることで、これまでのように活用できなくなる可能性があります。

従来型EDIを導入してる企業は、Web-EDIへの移行を検討する必要があります。

Web EDIは標準化されていない

Web EDIは標準化されていないため、取引先とEDIシステムの仕様やルールが異なる場合は利用できないため事前の確認が必要です。

EDI導入の手順

EDIでは確実なデータのやり取りをするため利用するコードやフォーマットなどルールの設定が必要になります。

またEDIの導入にはシステムの導入費用、利用料、データの移行費用等が発生することが多いので事前に見積もりをしておくと良いでしょう。

データ移行の費用は、移行するデータ量によって金額が変動するシステムが多くなります。

EDI導入の手順は、以下のようになります。

EDI導入の手順

①取引のための送受信環境の準備

取引先とのデータやり取りを確実に行うために送受信の環境を整える必要があります。

お互いの通信プロトコル・フォーマットを取引間で取決めて統一し、システム専用の回線で接続します。

プロトコルとはデータのフォーマットを規定したもので、コードとはデータの識別コードのことです。

②受信データの変換

接続が完了したら、取引先から送られてきたデータを読み取れるよう変換し利用開始となります。

EDIについてのよくある質問

ここでは、EDIについてのよくある質問について、まとめてみました。

EDIについてのよくある質問

それぞれを、詳しくみていきましょう。

EDIとは?

EDIとは「Electronic Data Interchange」の略称で「電子データ交換」のことです。

EOSとEDIの違いは?

EOSはEDIの仕組みの一部を使用し発注に関する業務の自動化が可能になる電子受発注システムで、受発注のみを扱うシステムのことです。

EOSは受発注業務に特化しており、EDIは受発注だけではなく納品、請求、支払いまで総括的に取り扱うシステムです。

Web-EDIとは?

「Web-EDI」とはインターネット回線でプラウザを利用することで導入や利用が簡潔にできる新しいEDIです。

詳しくは記事内の「Web-EDIとは?」で解説しています。

2024年問題とは?

2024年問題とは以下の2点から、これまでの従来型EDIへの影響が起こる問題のことです。

- NTT東西は公衆交換「PSTN」を2024年1月よりIP網へ移行

(EDIへの影響) 加入電話とモデムを使ったEDIは伝送遅延が発生し大きな影響を受ける可能性が高い - INSネットデジタル通信モード(ISDN)は2024年1月でサービスが終了する

(EDIへの影響)補完策が準備されているがINS回線とTAを使ったEDIも伝送遅延が発生し大きな影響を受ける可能性が高い

また、上記に加え、需要低下からダイアルアップ接続用の機器調達、設備維持が困難になる見通しです。

従来型EDIからWeb-EDIへの移行方法は?

Web-EDIは、インターネットの環境があれば、現状の自社環境そのままで、新規契約を済ませるだけで移行できます。

Web-EDIを導入する際は、取引先企業すべてに協力を求める必要がある点に気をつけましょう。

EDIを導入しない方がよい企業はあるか

取引相手先がEDIを導入していない場合、取引の少ない企業はメリットがないため導入の必要はないと言えるでしょう。

まとめ

EDIを活用することで、企業間での取引の際に大量に使用する紙を使わずに電子データを利用して取引きを行うことが出来ます。

EDI導入には以下の4つのメリットがあります。

EDI導入の4つのメリット

EDIには、従来型で主流なものとして以下の3種があります。

従来型EDIの種類

また、現代では科学技術が進化してきたことで、より低コストで簡単に取引を行える「Web-EDI」の導入が主流となってきています。

Web-EDIが従来のEDIに代替する新しい仕組みとして普及していますが、理由としては以下の4つが挙げられます。

Web-EDIが普及している4つの理由

- 電話回線の廃止

- ISDN回線のサービス終了

- インターネット回線が広科囲で利用可能

- インターネット回線の高速化

「Web-EDI」とは、インターネット回線でプラウザを利用することで導入や利用が簡潔にできる新しいEDIです。

Web-EDIとは?

EDI導入や、Web-EDIへの移行を検討している方は、この記事を参考に、より効率よく企業間の取引が行える環境作りに役立ててくださいね。

人気記事

PICK UP

注目のキーワード

資料ダウンロード(無料)

CART MALL

対応カート・モール一覧

OUR SERVICE

サービス紹介

マイナビD2Cは、お客様のECサイト作成、物流・CS体制の構築に至るまでECに関わる全てをサポートする「総合EC支援サービス」です。

ECスペシャリストがお客様と伴走し、売れるECサイトに育てていきます。

-

ECサイト制作・運用

日本11位のドメインレートを持つマイナビD2CのECパートナーが徹底サポート。

-

マーケティング支援

データを活用し、売上最大化のためのアクションが途切れない活発なショップへ。

-

物流支援

物流システム(WMS)・発送業務を得意とする倉庫の選定など、安心・安全な物流フローを 構築。

-

DX支援

受発注管理や在庫管理、BI導入、業務改善など、デジタルの力で事業推進を図ります。

CLIENT WORKS

事例紹介

抱える課題が違えば、適切なソリューションはそれぞれ異なります。

多くの企業様と様々なメディアの成長を見守ってきたノウハウが、私達の財産です。

PICKUP COLUMN

おすすめ記事

CONTACT

資料請求・お問い合わせ

デジタルソリューションを導入したいが何から始めたら良いか分からない。

既存のメディアをもっと有効に活用し、成長させたい。

自社にリソースがなく、導入から運用までアウトソーシングしたい。

上記のようなお悩みレベルのご相談がある企業様、課題を探すところから

サポートが必要な企業様もぜひお気軽にお問い合わせください。